RESET-Mediaへお越しいただきありがとうございます!皆様の参考となれば幸いです!

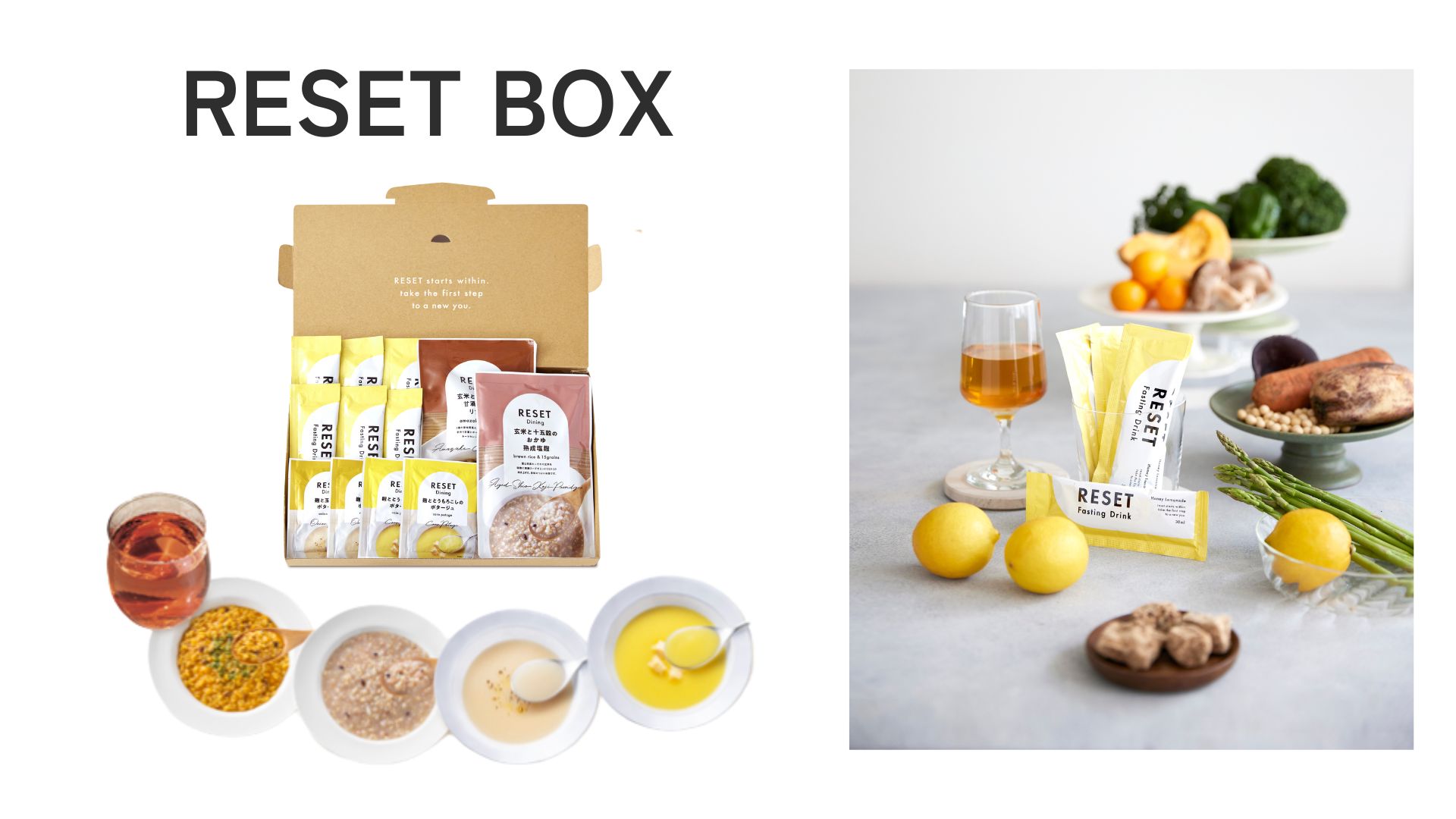

弊社商品の「RESET BOX」が2024年 からだにいいこと大賞にて、大賞をいただくことができました!RESET BOXは、これだけで3日間のファスティングが出来るファスティングキットです。

誰でも・簡単にファスティングができますので、「ファスティングに興味があるけどできそうにない」、「ファスティングをやる一歩が踏み出せない」といった方にお勧めですので、ぜひ確認してみてください!

腸活というと「発酵食品を食べる」「サプリを飲む」など、“食べ物”のイメージが強いかもしれません。

しかし実は、毎日なにげなく飲んでいる“飲み物”こそ、腸のコンディションを左右する大切なカギになるんです。

身体の約60%は水分でできており、水分の質や温度、飲み方次第で腸の動きや菌のバランスが変わります。

この記事では、管理栄養士の知見をもとに、腸をやさしく整える飲み物の選び方と、無理なく続けるコツをご紹介します。

食べ物だけでなく飲み物も活用して、腸を整えましょう。

腸活の始め方については、こちらの記事をご覧ください。

関連記事:腸活、何から始める?今日からできる腸内環境改善の3ステップ

飲み物で腸活?まず知っておきたい基本

腸活とは、「腸内環境を整えるための生活習慣」のこと。

腸内には約1,000種類、100兆個以上の細菌がすみつき、私たちの健康・免疫・肌・心の調子まで支えています。

ポイントは「水分」「温度」「発酵」の3つ。腸にやさしい一杯を選ぶために、この3つの軸を押さえておきましょう。

① 水分|腸を動かす“潤滑剤”

お水は腸を動かすための潤滑油です。体内の水分が不足すると、便が硬くなり、腸の中をスムーズに通りにくくなってしまいます。

理想の摂取量は1日体重×30ml。体重50kgなら約1.5Lを目安にするとよいでしょう。

たとえば、朝起きたら白湯を1杯、午前と午後にコップ1杯ずつの水、食事時に味噌汁やお茶。

これだけで自然に1日分の水分を確保できます。

② 温度|冷えた腸は動きが鈍る

つい冷たいドリンクを選びがちな季節こそ注意が必要です。

腸は、冷えると血流が悪くなり、ぜん動運動(排出のリズム)が鈍くなります。

「冷たい飲み物を控える」だけでも、腸の調子が変わってくるはずです。

朝は白湯、昼はスープ、夜はハーブティーなど、温かい飲み物を取り入れてみましょう。

腸がポカポカしてくると、代謝も上がり、自然と体のめぐりがよくなりますよ。

③ 発酵|腸内細菌の“ごちそう”になる

腸内細菌が喜ぶのが、ヨーグルトや甘酒などの発酵飲料に含まれるオリゴ糖・酵素です。

それらは腸内で善玉菌を元気にし、腸内フローラを整える働きをもっています。

たとえば、「ヨーグルト+バナナ」「甘酒+豆乳」「りんご酢+炭酸水」など。

少し工夫するだけで、発酵と食物繊維を一度にとり入れられます。毎日の一杯で、腸内に“小さなごちそう”を届けてあげましょう。

腸活におすすめの飲み物例

腸にいい飲み物というと難しく感じるかもしれませんが、ポイントは「無理なく続けられること」。

ここでは、手軽で身近な“腸がよろこぶ飲み物”を紹介します。

ヨーグルトドリンク・発酵飲料

乳酸菌やビフィズス菌が腸に届き、善玉菌をサポートしてくれる発酵ドリンク。

朝の1本として取り入れる人も多いですよね。選ぶときは「無糖タイプ」「生きた菌入り」「常温で飲める」ものを選ぶと◎。

冷たすぎるより、少し常温に戻して飲むと腸の負担が少なくなります。

例

-

プレーンヨーグルトドリンクにオートミールを混ぜて朝食代わりに

-

豆乳ヨーグルトとバナナをブレンダーにかけて腸活スムージーに

甘酒(米麹タイプ)

「飲む点滴」とも呼ばれる甘酒は、腸を育てる発酵飲料の代表格。

米麹タイプなら砂糖を使わず自然な甘みで、オリゴ糖やビタミンB群も豊富です。

夜に温めて飲むと、身体もほっとリラックス。豆乳やきな粉をプラスすれば、たんぱく質や食物繊維もとれます。

例

-

夜の1杯を「甘酒+豆乳」に

-

朝の忙しい時間は「甘酒+きな粉+シナモン」でエネルギーチャージ

甘酒について詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

関連記事:甘酒は太るって本当?ダイエットにいい飲み方について管理栄養士が解説

水・白湯

お水は最もシンプルで、最も効果的な腸活ドリンクです。

とくに朝の白湯は、寝ているあいだに失われた水分を補い、腸のスイッチを入れてくれます。

お腹を内側から温めることで、副交感神経が優位になり、腸が自然に動き出します。

例

-

起床後すぐに白湯をコップ1杯

-

食事中は常温の水または温かいお茶

-

就寝前にぬるめの白湯を少し

ハーブティー・ノンカフェイン茶

カフェインレスの飲み物は胃腸への刺激が少なく、夜にも安心して飲めます。

おすすめは、以下の3種。

- ペパーミント

お腹の張りをやわらげ、消化を助ける - カモミール

ストレスや緊張をほぐす - ルイボス

抗酸化作用で肌と腸をダブルケア

お風呂上がりや寝る前に飲めば、腸も心もゆるむ“おやすみ前のごほうび”になります。

スムージー・野菜ジュース

スムージーは、野菜と果物を一緒にとれる腸活の味方。

ただし、果物を入れすぎると糖分が多くなるため、野菜多め・果物少なめを意識しましょう。

おすすめの組み合わせ

-

小松菜+りんご+レモン

-

にんじん+オレンジ+しょうが

-

豆乳+バナナ+青汁粉末

市販品を選ぶなら「砂糖・香料不使用」「果汁100%」を目安に。

発酵お酢ドリンク

お酢に含まれる酢酸は、腸内を弱酸性に保ち、善玉菌が活動しやすい環境をサポートします。

血糖値の上昇をゆるやかにする働きもあるため、食前や食後に少量とるのがおすすめ。

飲み方のコツ

-

お酢1:水または炭酸水5〜10で割る

-

空腹時は避けて、食後に摂取

-

1日大さじ1〜2杯を目安に

黒酢×豆乳や、りんご酢×はちみつなど、自分好みにアレンジして楽しめます。

避けたい飲み物とその理由

腸活は「〇〇をやめる」と考えるよりも、「どう選ぶか」を意識することが大切です。

ここでは、腸を乱しやすい飲み物を3つ紹介します。

カフェインを多く含む飲み物

コーヒーや紅茶、エナジードリンクに含まれるカフェインは、ほどよい刺激で腸を動かす助けにもなりますが、摂りすぎると逆効果。

腸が過剰に刺激され、下痢や腹痛、脱水を引き起こすことがあります。

さらにカフェインは、リラックスを促す副交感神経の働きを抑えてしまうため、腸の“休息タイム”を奪ってしまうことも。

朝から数杯のコーヒー、午後のエナジードリンク、夜のカフェオレ…そんな生活が続くと腸が常に緊張状態になります。

午後以降はカフェインレスコーヒーや麦茶、ルイボスティーに切り替えると、香りや温かさを楽しみながら腸をやさしく整えられます。

砂糖・添加物が多い清涼飲料水

甘いジュースや炭酸飲料、カフェラテなどは、飲むたびに“ほっと”しますが、腸内では悪玉菌を増やす原因になることがあります。

砂糖や人工甘味料は悪玉菌のエサになり、ガスの発生や腸内環境の乱れを招きやすいのです。

また、血糖値が急上昇するとインスリンが過剰に分泌され、その後の急降下で疲れやすくなったり、集中力が低下することも。

「ゼロカロリー」表示の飲料でも、アスパルテームなどの人工甘味料が入っていると腸に負担がかかることがあります。

甘いものが飲みたいときは、フルーツを加えた炭酸水や米麹甘酒に置き換えるのがおすすめです。

自然な甘みで満足感が得られ、同時に腸を整える成分もとり入れられます。

冷たい飲み物のとりすぎ

冷たい飲み物ばかりを摂っていると、腸が冷えて血流が滞り、ぜん動運動が鈍くなります。

便秘やお腹の張り、肌のくすみなど、さまざまな不調につながることも。

とくに、氷入りドリンクを常飲していたり、冷房の効いた室内でアイスコーヒーを何杯も飲んでいる方は要注意です。

知らないうちに“内臓冷え”が進んでいるかもしれません。

朝は白湯、昼は常温のお茶、夜はハーブティーなど、1日1回だけでも温かい飲み物を取り入れるだけで、腸はしなやかに動き出します。

続けるための飲み物習慣のコツ

腸活は「続けてこそ」変化が現れます。どんなに良い飲み物でも、1日や2日だけでは腸はすぐに応えてくれません。

とはいえ、頑張りすぎると続かないもの。だからこそ、“無理なく続けられる工夫”を生活に溶け込ませることが大切です。

飲むタイミングを決めておく

腸活を続けるいちばんのコツは、いつ飲むかを習慣化してしまうこと。時間を決めておくと、脳が自然に“腸活スイッチ”を入れてくれます。

たとえば、「朝起きたら白湯」「お昼は食後に温かいお茶」「夜は寝る前にハーブティー」など、一日の中にリズムを作ることで、腸も体内時計のように整っていきます。

仕事の合間にスマホのアラームをセットしたり、デスクにお気に入りのボトルを常備しておくのもおすすめです。

「タイミング」を決めることで、意識せずとも自然に続けられる習慣になります。

前日の夜に準備をしておく

「朝バタバタして結局飲めなかった…」という日を減らすには、夜のうちに準備するのがおすすめです。

前もって少しだけ手をかけておくだけで、翌朝の腸活がスムーズになります。

例

-

スムージーの材料をカットして冷凍しておく

-

白湯を保温ボトルに入れてベッドサイドへ置く

-

ティーバッグをマグにセットしておく

たったそれだけで、「準備ができているから飲もう」と自然に行動が変わります。

腸活は意志よりも“仕組み”が大切。夜のほんの5分が、次の日の整う朝をつくります。

完璧を目指さない

腸活を習慣にするうえで、最も大切なのは頑張りすぎないこと。

1日抜けても、続けられなかった日があっても大丈夫。「また明日から」で十分です。なぜなら、腸は“長く付き合う臓器”だから。

数日さぼったくらいではリズムは崩れませんし、気持ちがリラックスしている方が腸はよく働きます。

たとえば、忙しい日や外出の多い日は、コンビニで常温のミネラルウォーターを選ぶだけでも立派な腸活。

週末に温かいハーブティーを飲みながら、身体を休める時間をとるのもおすすめです。

「できなかった日」を責めず、「できた日」を認める。その優しい意識こそが、続けられる腸活のいちばんの原動力になります。

腸活の習慣化のコツは、こちらの記事をご覧ください。

関連記事:腸活を習慣化する方法|続かない原因と無理なく続けるコツ

飲む腸活という選択肢|RESET BOXで叶える“整う朝”

固形物を取らないファスティングは、腸を一時的に休ませる方法のひとつです。

RESET BOXの酵素ドリンクやポタージュを使えば、食べない朝でも腸を無理なくリセットできます。

5日間のプログラムとして取り入れることで、腸を“休ませながら整える”新しい体験に。

忙しい朝も「何を食べよう」と迷わず、自然とリズムの整った一日をスタートできますよ。

まとめ|無理せず整う飲み物習慣

飲み物での腸活は、「何を飲むか」より「どう続けるか」が大切です。

発酵・温かさ・やさしさの3つを意識して、自分に合う一杯を見つけましょう。

小さな一杯が、腸だけでなく心までも整えてくれます。今日の一杯が、明日の“整う朝”につながります。